Escrito Por: Leonel Fernández

Cuando en un encuentro personal, le manifesté a Mario Vargas Llosa, el laureado escritor peruano-español que, entre sus novelas, me había impresionado La Historia de Mayta, advertí en su mirada un aire de sorpresa.

Tal vez esperaba que me refiriese a otras narraciones suyas de mayor divulgación, como La Fiesta del Chivo, La Ciudad y los Perros, La Casa Verde, Conversación en la Catedral o la Guerra del Fin del Mundo, todas consideradas obras excepcionales, no sólo de la literatura latinoamericana, sino universal.

Pero es que, en realidad, la lectura de La Historia de Mayta había sido tan alucinante que me dejó deslumbrado. Se trata de una novela política, posmoderna, en la que mediante una mezcla de historia y de ficción, se reconstruye la vida de Alejandro Mayta, un revolucionario trotskista que participó en una insurrección en los Andes.

La novela no sólo procura hacer un recuento de la vida del personaje central sino, sobre todo, revelar la inconsistencia de la memoria a través del tiempo, establecer el vínculo entre la realidad y la ficción; y realizar una crítica a las utopías revolucionarias en América Latina.

Constituye, por supuesto, una narración muy en sintonía con la ideología conservadora que para la época de su publicación (1984) había asumido Vargas Llosa. No obstante, desde la perspectiva literaria, logra hechizar al lector, haciendo uso del suspense, la intriga y la emoción.

Diálogo con García Márquez

A pesar de mi fascinación por las virtudes literarias de La Historia de Mayta, no fue a través de la ficción como tuve mi primera aproximación hacia Mario Vargas Llosa, el escritor.

Fue a través de un breve libro, La Novela en América Latina, el cual recogía un diálogo que había sostenido con su homólogo colombiano, Gabriel García Márquez, en 1967, en la Universidad Nacional de Ingeniería, en Lima, Perú.

En ese texto, revelador de los secretos de un profesional de la pluma, se partía de la premisa de establecer la fuente de donde un novelista se nutre para elaborar su obra de ficción.

La respuesta fue simple. Se nutre de sus propias experiencias personales. Tanto Vargas Llosa como García Márquez ofrecían ejemplos de cómo algunas de sus obras habían sido el resultado de acontecimientos vitales.

La Ciudad y los Perros no surgió por simple inspiración. Está ambientada en el Colegio Militar Leoncio Prado, donde el padre de Vargas Llosa lo matriculó para que culminara sus años finales de bachillerato.

Allí vivió la cultura castrense alienante, de agresividad y humillación. Los personajes de El Jaguar, El Esclavo y el Poeta, realmente existieron, pero recreados por el autor para construir su narrativa de ficción.

Igual confiesa García Márquez. Muchas de sus historias provienen de los cuentos que le hacía su abuelo cuando niño. Refiere que incluso la fundación de Macondo, en su novela, Cien Años de Soledad, tiene un paralelo con lo que le pasó en la vida real, que mató a un hombre y tuvo que irse, no a mudarse, sino a fundar un pueblo.

En el diálogo, Vargas Llosa reflexiona. Comprende que hay un componente de experiencias personales para elaborar el universo ficticio, pero aclara que también el escritor debe tener imaginación e influencias culturales.

Eso último se refiere a las lecturas. ¿Cuáles son los libros y los autores que mayor influencia han tenido en la formación del novelista?

Ambos coinciden, en principio, con los libros de caballería. Pero, mientras que para el autor colombiano es el Amadís de Gaula, para el peruano es Tirante el Blanco.

Luego, serán los clásicos modernos. Para Vargas Llosa, sus autores favoritos oscilaban entre Alejandro Dumas, Víctor Hugo, Gustave Flaubert, Jean Paul Sartre, Albert Camus y Simone de Beauvoir.

Para García Márquez, Daniel Defoe, Franz Kafka, Virginia Woolf, William Faulkner y Ernest Hemingway.

El diálogo concluye en una coincidencia entre ambos autores en que el escritor, para ser tal, está siempre en conflicto con la sociedad; y de que la literatura tiene una función subversiva.

Entre el deicidio y la tribu

Cuatro años después del diálogo en Lima, en 1971, Mario Vargas Llosa sorprendió al mundo literario con la publicación de un enjundioso volumen, titulado: García Márquez, Historia de un Deicidio.

En él formula el argumento de que “escribir novelas es un acto de rebelión contra la realidad, contra Dios, contra la creación de Dios que es la realidad.”

El novelista es un disidente, alguien que vive en permanente estado de insatisfacción. No acepta la vida como tal. Necesita cambiar la realidad, crear su propio mundo ilusorio, su propio universo verbal.

El novelista es un rebelde, casi con demencia luciferina, que necesita suplantar a Dios y su creación, para reconstruir su propia realidad. En definitiva, un deicida.

Además de gran escritor, Mario Vargas Llosa fue también político. Empezó como marxista, militando en una célula partidista mientras estudiaba Derecho y Literatura en la Universidad de San Marcos.

Luego, se desencantó con el proyecto revolucionario. Se desilusionó con un viaje que hizo a la Unión Soviética. Rompió con la Revolución cubana a partir del caso del poeta Heberto Padilla. Fue candidato a la Presidencia del Perú en 1990, en una plataforma conservadora.

Se desconectó de la filosofía existencialista de Sartre. Sé convirtió en ilustre ideólogo del neoliberalismo; y recibió la llamada de la tribu para sumarse al pensamiento de sus últimas referencias intelectuales: Adam Smith, Friedrich von Hayek, José Ortega y Gasset, Raymond Aron, Isaiah Berlin, Karl Popper y Jean François Revel.

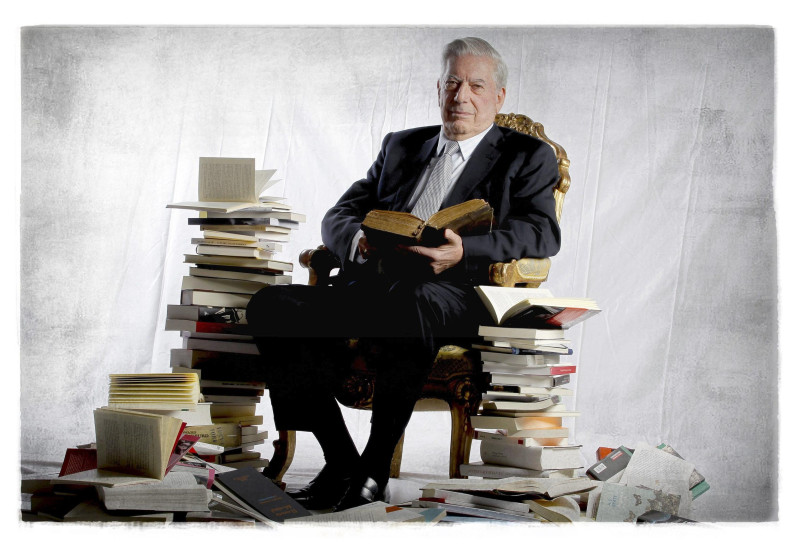

En el 2010, Mario Vargas Llosa fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. En el 2022, reconocido como ciudadano dominicano. La última vez que conversamos, fue en un almuerzo en el restaurante Don Pepe, en la capital.

Hace pocas semanas, falleció. Su figura llegó a convertirse, para orgullo de los latinoamericanos, en un referente universal. Se habrá podido coincidir o no con sus posturas estéticas, políticas o ideológicas.

Hay algo, sin embargo, de lo que nunca se le podrá despojar: su excepcional brillantez intelectual.

Fuente: Listin Diario